Все знают пословицу о мёде и дёгте. Если мёд знают все, и даже сейчас это довольно популярный и распространенный продукт, то деготь исчез из обихода и остался только в фармацевтике и косметологии, при чем в областях относящихся больше к народным средствам. Его производство мизерно и носит скорее лабораторный чем промышленный характер.

А ведь каких то 150 лет назад (мгновенье в масштабах истории))) это был ключевой продукт и производился в огромных количествах. Одна только Швеция произвела 227 000 баррелей в 1863 году, и это только на экспорт. Пусть это пиковое значение, но в предыдущие годы цифра была сопоставимая.

Куда же шло такое огромное количество? В первую очередь это судостроение. В те времена все корабли еще были деревянные и для обработки их днища и бортов и использовался деготь. Обладая антисептическими, герметизирующими и влагоотталкивающими свойствами он отлично подходил для этой задачи.

С приходом стальных кораблей, необходимость в таких количествах дегтя отпала, но тем не менее он производился еще долго, и в довольно больших количествах. Например в СССР в 1952 году произведено 2200 тонн. Правда, это пиковое значение, далее идет падение объемов производства. В 1977 г. было выработано дегтя около 800 т, в 1978 г.— 810 т., в 1979 — 830 т. (Данные взяты из книги Ф. А.ТАЛАНИН "ПРОИЗВОДСТВО БЕРЕСТОВОГО ДЕГТЯ")

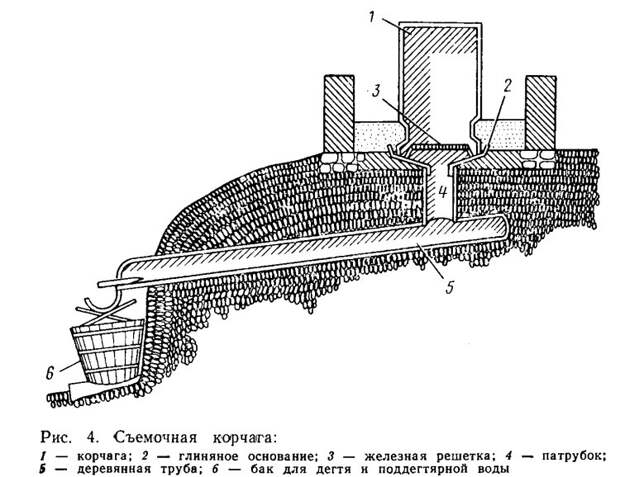

Съемочная корчага при производстве дёгтя.

В зависимости от используемого сырья, существует несколько разновидностей дегтя. Самые распространенные это сосновый и березовый. Сосновый деготь, смешанный с сосновой же смолой как раз и использовался в судостроении и был широко распространен в скандинавских странах. На территории России более широкое распространение имел березовый деготь. Сырьем для производства такого дегтя служит береста, снятая с растущего дерева, так называемая соковая, и береста, получаемая от окорки березовых кряжей, дров и валежника. Берестовый деготь применялся в кожевенной промышленности для жировки кож. Преимущество дегтя перед другими жирующими материалами (рыбьим жиром, минеральным маслом и др.) заключается в том, что он имеет способность не только жировать кожу — делать ее мягкой, но и придавать ей водостойкость и прочность, что достигается благодаря наличию в дегте дезинфицирующих веществ. Кожа, обработанная чистым дегтем, носит название ЮФТЬ. В 18 веке такая юфть обильно экспортировалась из страны и очень ценилась в европе. Уже в наши дни большое количество оленьих кож из юфти было поднято с затонувшей в 1786 году «Metta Catharina», плывшей из Санкт-Петербурга в Геную. Пролежав 200 лет на дне, кожа отлично сохранилась и была раскуплена различными производителями эксклюзивных кожаных изделий.

По своему составу, деготь очень похож на нефть, он содержит бензол, ксилол, крезол, толуол, гваякол, фенол, смолы, парафин в 19-20 веках его даже использовали (при недостатке нефти) в качестве тяжелого моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания, работающих на нефти и нефтяных маслах.

При всех несомненных преимуществах и универсальности, деготь имеет один существенный недостаток, который в условиях промышленного производства перекрывает все плюсы - это непостоянство состава.

Практически невозможно получить две партии идентичные по составу, на него влияет буквально все: влажность, возраст дерева, метод окорки, вылежка и т.д. Как следствие, дальнейшая переработка связана с трудностями и корректировками тех. процесса.

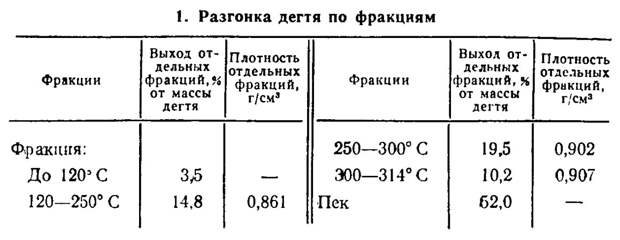

Разгонка дёгтя по фракциям

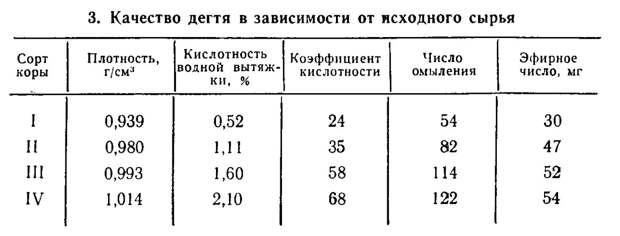

Качество дегтя в зависимости от исходного сырья

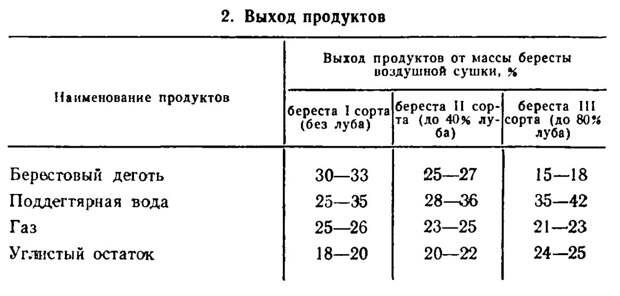

Выход продуктов при производстве дёгтя

В дело вступают методы усреднения, разделения на фракции, что значительно усложняет процесс.

Совсем недавно существовала целая отрасль промышленности связанная с переработкой древесины в деготь. Конечно в период недостатка нефти это было актуально, но время идет вперед, мир развивается.

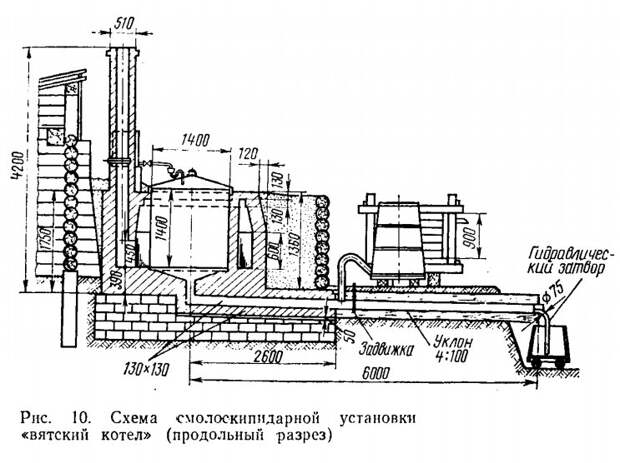

Схема смолоскипидарной установки.

В современных реалиях, гораздо проще перерабатывать нефть, получая по сути те же продукты, но с меньшими затратами и более стабильно.